無駄だらけの展示会!出展メリットを出すための3つの方法

展示会の出展コストを考える

展示会の出展コストはBtoB企業にとって大きな投資対象であることを意識しているでしょうか?

そこで仮に6コマの展示ブースのコストを算出してみましょう。

1コマ40万円と考えるとコマ代だけで240万円。

それだけではなく、ブース装飾費は多少造作をするだけで、コマ単価40万円程度に。

合わせて480万円の出費になります。

そこからノベルティやコンパニオンなどにかかる運営費も50〜100万円程度加算されます。

さらに自社の人件費や雑費などを考えるとプラス100万円は必要で、ざっと低く見積もっても680万円が費用となります。

ではこのマーケティング投資に対する効果は見合っているでしょうか?

『名刺獲得数』を展示会の効果とした場合、コンパニオンを配置し名刺獲得を促進したとして、3日間でざっと1,500枚くらいが平均的な数字でしょう。

先ほど見積もった680万円の場合、名刺獲得単価は4,533円になります。

名刺獲得の効果だけを問うとかなりお得なマーケティングキャンペーンと言えるかもしれません。

しかし大事なことは「その展示会からどれだけ商談化したか?」です。

この問いへの回答に答えることができないマーケティング担当者も多いのではないでしょうか。

展示会リストに懐疑的な営業マン

商談化するためにはもちろん営業活動が必要ですが、獲得した名刺に対して、営業訪問できる可能件数こそがボトルネックになるケースが多くあります。

新規営業に当たれる数を一営業マンあたり1日2件としても、1ヶ月(20日稼働で算出)で40件になります。

仮に1,500件のリストに対して全てアプローチをしていくだけでも、約40人弱が一ヵ月対応することになります。例え全ての方に対してアプローチができたとしても、そこから商談まで至る確率はどれぐらいでしょうか?

新規顧客の開拓は、既存顧客の5倍コスト(1:5の法則)がかかると言われています。

営業マンは展示会から獲得したリストにアプローチするよりも、既存の顧客にアプローチする方が圧倒的に効率が良いことをわかっています。

営業マンは、アプローチ件数を達成することがミッションではありません。毎月の売り上げこそが彼らのミッションなってしまっているのです。

となると営業マン自身が展示会からのリストに対して懐疑的にならざるを得ません。

つまり、営業マンから新規顧客へのアプローチすらしてくれないのが現状ではないでしょうか?

展示会出展を止めるか。フォロー施策を考えるか。

それでは展示会の出展そのものを取りやめれば良いのでしょうか?

まず、フォロー施策を仕組みとして取り入れずに展示会に出展するのは無駄です。しかし、冒頭でもお伝えした通り、出展コストは高くかかるけれども、名刺の獲得単価で見ると比較的安価に入手できるのが展示会です。つまり、この名刺をうまく活用していくことができれば、非常によいマーケティング施策になるのではないかと考えています。

諸悪の根源は、「展示会リストをそのまま営業マンに渡してしまっていること」です。

営業マンにリストを渡す前に、マーケティング担当者には、営業マンに代わって見込み客をフォローしていくことが求められています。

それではどのように見込み客へアプローチすべきかを順を追って紹介します。

見込み客を一元管理

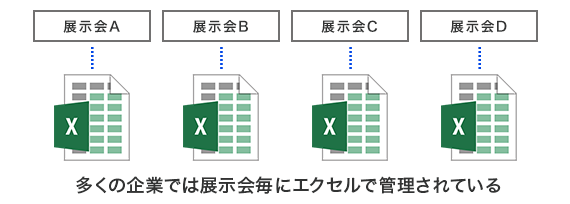

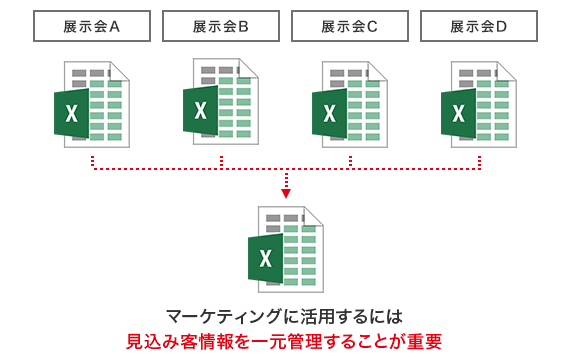

獲得した見込み客情報は、展示会毎にエクセルで管理されているケースが多いです。

このケースの問題点は、見込み客単位で行動を管理することができないことにあります。

その結果、「自社に対する関心度が把握できないこと」と「管理が煩雑になり結局そのままアプローチせず放置されること」 が起こりえるからです。

BtoBマーケティングは一元管理されたデータベースを基に実行していきます。

そうすることで、どの見込み客が過去の展示会に何度来場しているかも把握できるし、今後の違う展示会への再集客を促すこともできます。

もし現状上記のような展示会単位でのExcel管理をしているのであれば、見込み客毎の展示会来場頻度の管理に切り替えていく必要があるでしょう。

フォローメール

展示会後に多くの会社で実施しているのがサンキューメール。

しかしそのメールの内容が、本当にサンキューだけで終わっていることは多いです。

せっかくのビジネスチャンスです。その中でも展示会はマーケティング活動の始まりであり、そこから営業案件化させるまで、中長期的に接点を持ち続ける必要があります。

出展製品やサービスに関連するコンテンツ、資料のダウンロード、インセンティブ付きのアンケート、セミナーへの再集客など、オファー付きのフォローメールを送りましょう。

そしてそのメールの反応を確認し、次のアクションへとつなげていくのがベストです。

行動のトラッキング

メールを送ってから各見込み客の行動を観察できると、さらに見込み客の関心の有効度を測ることができます。マーケティングオートメーションを利用することで、メールのリンクをクリックされた後はクッキーベースのオンライン行動をトラッキングすることができます。

製品、サービス内容の閲覧履歴、価格や仕様などの閲覧履歴などをウォッチすることで、見込み客の興味、関心を探り、最適なコンテンツを提供したり、必要に応じて商談を持ちかけることもしやすくなります。

※参考:マーケティングオートメーションの役割と機能を分かりやすく解説

見込み客への中長期フォローアップ

以上の3つの行動を実施した後は定期的にフォローメールを送り、見込み客の反応を見ながら個別に電話などでさらに状況を確認していくと良いでしょう。

とにかく展示会が開催されるタイミングは、必ずしも見込み客にとって購入をするタイミングではない、ということを十分理解しましょう。

したがってこれらは、中長期のフォローアップの仕組みを作り、展示会とワンセットで考えていく、さらに言うと展示会は見込み客にとって一つの接点にすぎない。

そして展示会は、見込み客集客や育成のためのリアル接点の場として、実行していくと良いのではないでしょうか。

より良い展示会を実施していくためにも、以下の資料をご覧いただくとさらに理解は深まるはずです。この機会にぜひ資料をダウンロードしてください。

Download

Service Plan

ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、

ひとつながりのマーケティングフローを構築。

マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。

サービスの詳細はこちらから