受注確度の高いリードを継続的に生み出すナーチャリング実践法

リードナーチャリングとは、見込み客と継続的な接点を持つことで関係性の構築と購買意欲の醸成を行い、成約につながる可能性の高い顧客を育成するマーケティング活動のことです。

本記事では、リードナーチャリングの基本的な考え方から具体的な取り組み内容まで解説致します。

ナーチャリング施策が必要な理由

通常、資料ダウンロードや展示会・セミナー等のイベントで獲得したリードの多くは購入をすぐに検討する段階にはありません。

多くのリードは「イツカハ客」「ソノウチ客」と言われています。

そのため、営業によるクロージングを行う前に、まずは検討段階に応じた適切なアプローチを実施し、購入の準備が整った状態まで育成(ナーチャリング)をする必要があります。

しかし多くの企業は営業側だけではリソースが足りず、育成を行う余裕がないことがほとんどです。

「イツカハ客」「ソノウチ客」の70%以上は2年以内に自社もしくは競合他社に対する購買活動を起こすといわれており、獲得後に放置せずナーチャリング施策によって接点を持ち続けることができれば、将来的な提案機会を逃さずにすみます。

マーケティングによるナーチャリング施策によって育成を実施することは、非常に価値のあることだと言えるでしょう。

また、購買プロセスの変化もリードナーチャリングの必要性を高める一因です。

以前までは、営業と接点を持ちながら「興味をもって情報収集・購入候補先の選定・比較・購入」といった購買プロセスをたどるのが一般的でした。

しかし現在は、購入先の候補がある程度決まった上で営業と接点を持ち、比較・購入するといったプロセスに変化しつつあります。

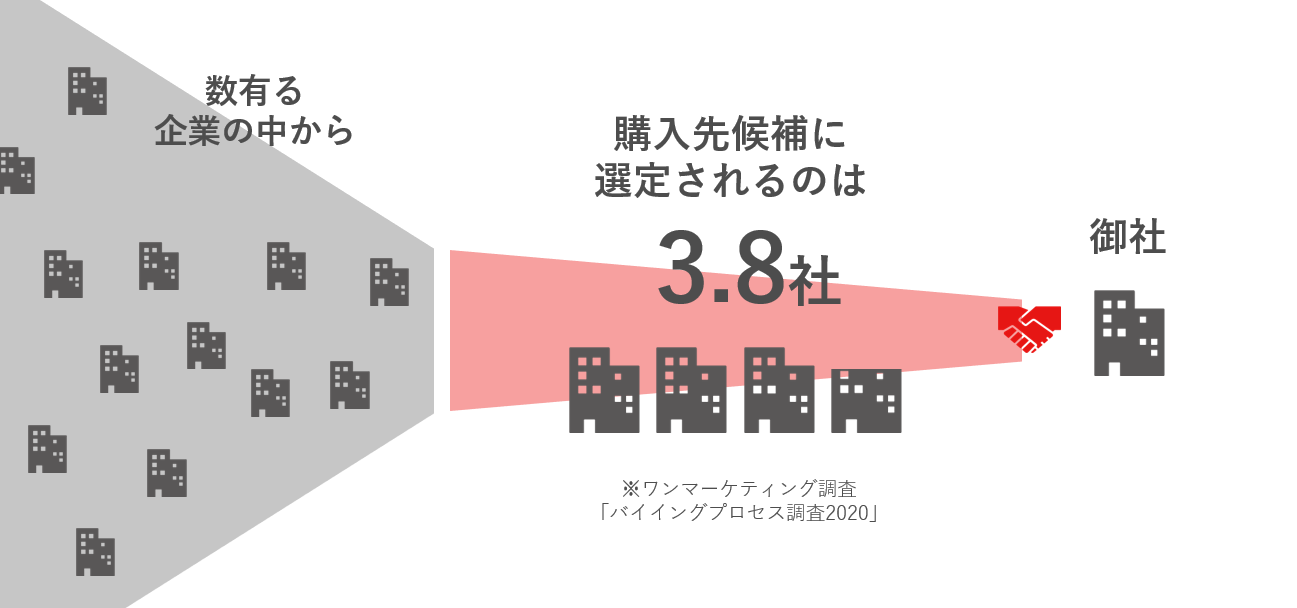

上図に示す通り、営業が接点を持った段階ですでに購入先の候補が決まっているという見込み客の割合は76%、平均で3.8社を候補として選定していると言われています。

購買プロセスの初期段階から接点を持ち、候補の3.8社に選定されるかが重要となるので、ナーチャリング施策によって継続的な接点を持ち続けることは購入先候補に選定されるうえでも非常に重要なことだと言えるでしょう。

ナーチャリング施策の2つの概念

リードナーチャリングには、ドリップ型とエンゲージメント型の2つがあります。

2つの型の概念を知ることで、目的に応じたナーチャリング施策の検討ができます。

ドリップ型のナーチャリング施策

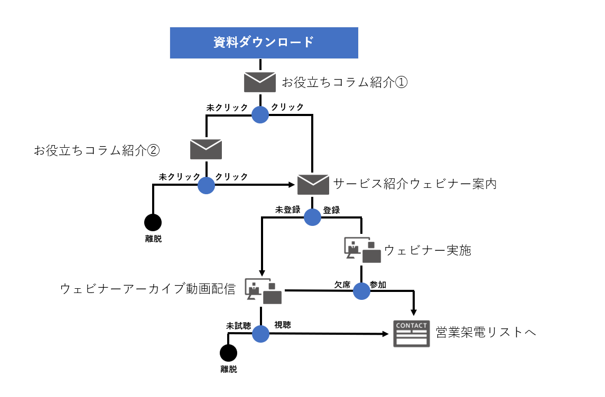

ドリップ型のナーチャリング施策では、反応のあったリードに施策をしかけ、その中でまた反応のあったリードに次の施策をしかけ、といった風にドリップ(絞り込み)しながらアプローチをしていきます。

リードをふるいにかけ期待値の高い相手にのみアプローチをしていくので、デメリットとしては、ドリップから漏れて「離脱」するリードも出てくるため、中長期的にアプローチを継続していくのには向いていないという点があげられます。

以下は、ドリップ型ナーチャリングにおけるメールマーケティング施策の一例です。以下の図のような分岐型のナーチャリングシナリオを作成し、期待値の高いリードに絞り込んでアプローチを実施していきます。

エンゲージメント型のナーチャリング施策

短期的にふるいにかけてアプローチをするドリップ型とは逆に、中長期的に接点を持ちエンゲージメント(関係性・信頼関係)を醸成していくのがエンゲージメント型のナーチャリング施策です。

検討段階に応じて適切なアプローチを実施し続けること、企業目線でのシナリオではなくお客様目線に立ったアプローチを実施していくことが特徴としてあげられます。

中長期的な接点を持ち続けるためには、それだけの量のコンテンツや情報配信の「ネタ」が必要になるので、それらを準備できるかという点がエンゲージメント型のナーチャリング施策を実施していくうえでのポイントといえます。

ドリップ型とエンゲージメント型施策の使い分け

購買期間の長いBtoB企業におけるマーケティングでは、中長期的な接点を持ち続けるエンゲージメント型の施策は必須となります。

BtoB企業では調査担当・一次決裁者・最終決裁者のように購買への関与者が多く、購買プロセスが複雑化します。

また、「購入を検討し情報収集をしていたが社内事情で優先順位が下がり一度停滞。その後、あらためて優先順位が上がって再検討→購入」という風に、購買に関わる活動が繰り返されるのもBtoB企業の特徴です。

このように購買プロセスが複雑で長期化するBtoB企業へのマーケティングにおいては、中長期的にアプローチを継続するエンゲージメント型のナーチャリング施策が適していると言えます。

とはいえ、ドリップ型のナーチャリング施策が全く活用できないというわけではありません。

年間を通じてはエンゲージメント型の施策を実施しながら、一定の基準を満たしたリードに対してはドリップ型ナーチャリング施策を仕掛けていく等、2つの施策を組み合わせてリードナーチャリングを設計していくことが望ましいでしょう。

ナーチャリングに必要なコンテンツ作成の考え方

ナーチャリング施策を実施していくにあたり、アプローチの「ネタ」となるコンテンツは欠かすことはできません。

かといって、ただやみくもにコンテンツを量産しても効率的で意味のあるナーチャリング施策を行えるかと言えば、それは難しいでしょう。

ここでは、どんなコンテンツを作成していけばよいか、ヒントとなる考え方をお伝えします。

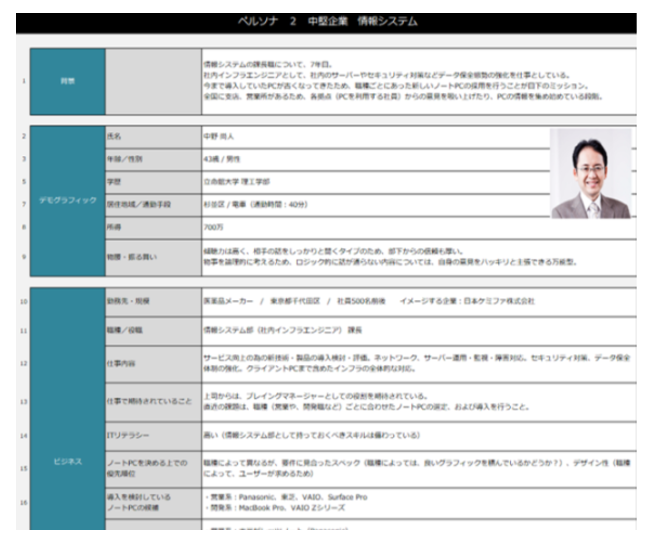

ターゲット像の言語化

コンテンツそのものの検討を始める前に、自社がターゲットとするリードイメージの言語化をする必要があります。

ターゲット像をあぶり出すためには、まずは以下の6項目を言語化してみてください。

<6つの言語化項目>

・そのリードが勤める企業の業界、業種は?

例:企業向けの人材育成、研修を提供する業界

・そのリードが所属する部門、部署は?

例:マーケティング部門

・そのリードの役職や職位は?

例:マネージャークラス

・そのリードの仕事内容は?

例:マーケ部門の数値の管理・営業部門との連携・ツール導入

・そのリードの業務上の目標は?

例:マーケ部門が獲得した見込み客からの新規受注件数

・そのリードの興味や関心は?

例:業務目標達成のための施策アイデア、最新ツール情報。マーケティング業界の最新トレンド

▼さらに細かくあぶりだしたい時は、以下を参考にしてください。

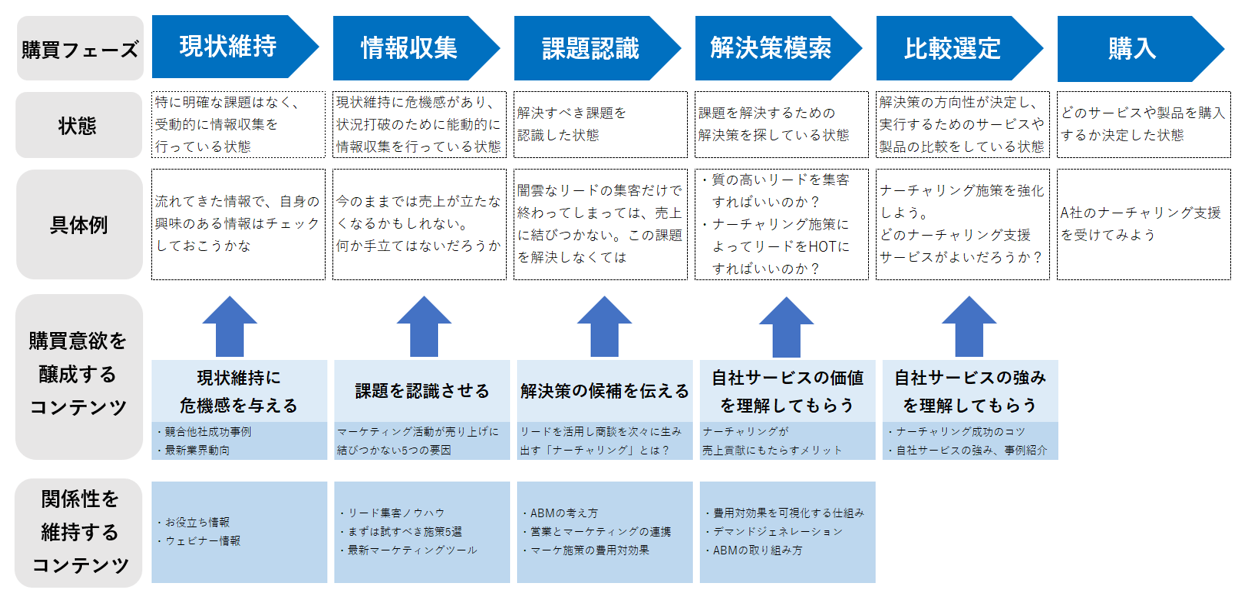

購買プロセスの設計とコンテンツテーマの検討

購買プロセスとは、お客様がどのような興味・関心・課題を持って情報収集していて、どのように関心が移り変わり製品やサービスの購入に至っていくかをまとめたものです。

ターゲットの購買プロセスを設計することにより、どのようなコンテンツを作成していく必要があるのかを明確化させることができます。

マーケティング施策や営業活動の目的は、ターゲットの購買フェーズを右へ右へと進めて、最終的には自社製品やサービスを購入してもらうことです。

ナーチャリング施策も同様に、フェーズに応じて適切なアプローチを行うことで、フェーズを右へ右へと進めることが目的となります。

コンテンツの検討にあたっては、各購買フェーズに対して「どんな情報なら右へ進むだろうか?」を軸に、コンテンツのテーマを考えるとよいでしょう。

売り込みよりもまずは情報の提供から

コンテンツ作成にあたって、「販売したい」を前面に押し出すのではなく、「役に立つと感じてもらえる」「リードの助けになる」の2つを強く意識しましょう。

リードにとって価値のある情報を提供していれば、自然とリードから信頼されるようになります。

特に購買フェーズの初期段階では、リードが求めるテーマについて有益なコンテンツを届けることがポイントです。

リードが信頼のできる情報源だと見なしてくれるにつれ、関係が構築され、深まっていきます。

信頼関係が構築された段階から、営業的なメッセージをコンテンツにも織り込んでいきます。リードが求めていることと、貴社が彼らにしてもらいことの両者をバランスよく取り入れることが、ナーチャリング成功の鍵です。

コンテンツの種類

コンテンツと言っても、その種類は多種多様に存在します。ここではその一例をご紹介いたします。

・ブログ記事

・eBook

・ホワイトペーパー

・ウェビナー

・ウェビナースライド資料

・動画

・セミナー

・アンケート

・レポート

・事例紹介

・ワークシート

・無料デモ/トライアル

メールでのナーチャリング実践におけるポイント

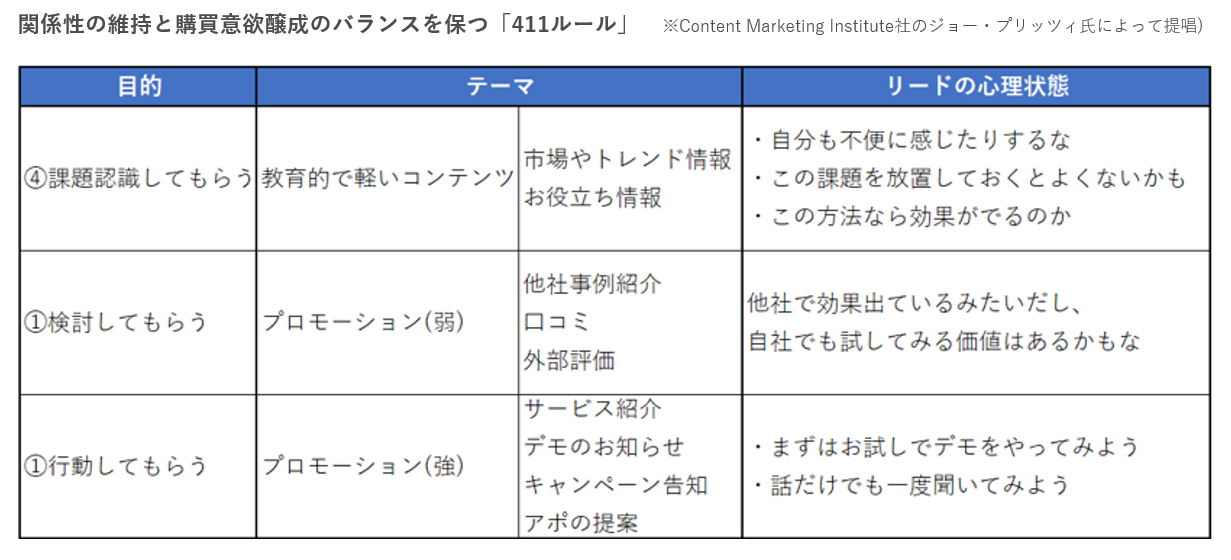

お役立ち情報と売り込みのバランスを保つ「411ルール」

リードナーチャリングにおいては、お役立ちの情報と売り込みやプロモーションのバランスが重要です。

411ルールはContent Marketing Institute社のジョー・プリッツィ氏によって提唱されました。

4つの教育的で軽いコンテンツに対して、第三者による評価等の弱めのプロモーションを1つ、そしてデモやサービス告知といった営業色強めのプロモーションを1つ、という割合で使うといいというルールです。

このルールを守ることで、役に立つ情報を提供し信頼関係を構築しつつ、購買フェーズも動かすことができるとされています。

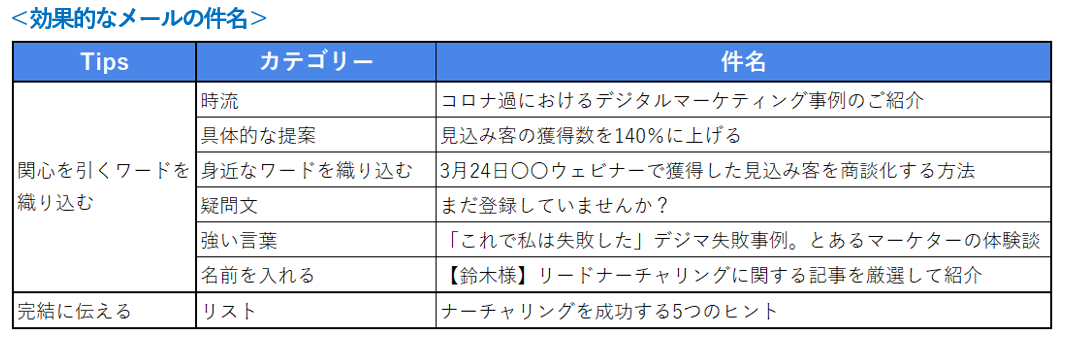

効果的なメールの件名事例

メールの件名は開封率を大きく左右します。ここでは、開封率を向上させるためのメール件名のTipsをいくつかご紹介いたします。

メール送信のタイミングと頻度の考え方

メールを送信する最適な時間というものはありませんが、以下のようなことを意識するとよいでしょう。

・オプトインやコンバージョン時

メールマガジンへの登録といったオプトイン時、資料ダウンロードやウェビナー登録といったコンバージョンがあった時間帯、その方はオンラインで開封率も高いと推定できます。

・朝の時間帯

朝早く配信するようにメールを設定すれば、オフィスに到着して最初に目にするメールの候補に挙がる可能性が高まります。

・「多いかな?」と思ったらそれは頻度が多いサイン

メールの配信頻度は、配信するメールの種類によっても最適解は異なります。例えば、一般的には毎日のメール配信は多いと思いますが、「デイリーNews」という日々のニュースレターであれば1日1通の配信でも問題はありません。

メール配信頻度の考え方としては、配信メールが多すぎるかも?と迷っているのであれば、それは実際に多いと言っていい、とするといいでしょう。

メール開封とクリックの評価

ナーチャリング施策を評価する観点として、開封とクリックどちらを評価対象とするか?はよくある議論ですが、「クリックを評価する」でいいと思います。

というのは、メールマーケティングが一般的になった今、メールを開封しても中身を見ないでスルーするということは多くのリードにとって当たり前の習慣になっているからです。

昨今では、企業のメールセキュリティソフトが自動でメールをクリックして脅威を感知する、ということも増えてきています。

これによりリード本人がメールリンクをクリックしていなくてもシステム上ではリンククリックの履歴が残るため、クリックを評価することも意味がなくなってしまいます。

メールセキュリティソフトは、「すべてのメールのリンクをクリックする」「何度も同じリンクをクリックする」といった特徴もあるため、このようなケースは評価から外すといいでしょう。

人の目からみて不自然な行動は、何かしら別の要素が働いていると考えましょう。

逆に言うと、「3回に1回くらい同様のテーマに対するリンクをクリックしている」のようなケースは、実際にメールが効果を発揮していると捉えることができます。

ナーチャリングシナリオの事例紹介

ナーチャリング施策の検討にあたり、代表的なシナリオをいくつかご紹介いたします。

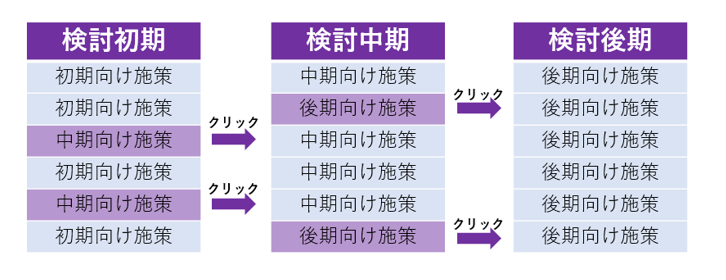

検討段階に応じたコンテンツを配信するナーチャリング

■目的

中長期的に接点を持ち信頼関係を構築する

■内容

・検討初期、中期、後期向けのコンテンツをそれぞれ作成

・検討初期から順に定期的にメールを配信する

・検討初期のコンテンツ群の中に、何本かだけ中期向けコンテンツを入れて配信

・中期向けコンテンツをクリックしたリードには、中期向けコンテンツ群のメールを配信する

・同様に、中期向けコンテンツ群の中に後期向けコンテンツを複数入れて配信

・後期向けコンテンツをクリックしたリードには、後期向けコンテンツの配信を開始する

展示会や大規模協賛イベント後のフィルタリング

■目的

営業アプローチの優先順位の高いリードの絞り込み

■内容

・自社製品やサービスのメリットや導入事例のコンテンツを配信

→クリックしたリードは即座に営業に受け渡す

・初回メール未クリックに対しては、製品紹介ウェビナーのお知らせメールを配信

→クリックしたリードは即座に営業に受け渡す

自社ウェビナー勧誘とウェビナー実施後のフォローアップ

■目的

ウェビナー登録数の増加とウェビナー運用の自動化

■内容

<ウェビナー勧誘>

・ウェビナー案内メールを3通用意。1週間毎に1通目で登録しなかった人には2通目、1・2通目で登録しなかった方には3通目を配信する

・ウェビナーに登録したリードには、「登録御礼メール」を配信

<ウェビナーリマインド>

・ウェビナー前日、ウェビナー登録リードに「リマインド&視聴方法メール」を配信

<ウェビナー後>

・参加者には「参加御礼メール」を配信。欠席者には「ウェビナースライド資料送付」でフォローアップ

・ウェビナー未登録者にも、「ウェビナースライド資料送付」でアプローチ

・ウェビナー参加及びアーカイブ動画閲覧リードに、個別WEB面談の提案メール配信

無料トライアルに登録したリードへのナーチャリング

■目的

トライアル利用を促進し、利用感の向上を通じて購入意欲を高める

■内容

・使い方のポイント、利用例、よくある質問等のコラムや資料を数日おきに配信する

・トライアル中にサービス詳細や価格表のページに訪れたら営業にアラートを飛ばす

・トライアル期間後期にはキャンペーン情報を配信する

・トライアル後、受注にならなくてもサービス詳細や価格表のページに訪れたら営業にアラートを飛ばす

電話アプローチ→未案件後の再育成

■目的

電話でのアプローチの結果、案件化しなかったリードに継続的なアプローチを続ける

■内容

案件化しなかった理由毎に、再育成の内容は変える

理由:3回電話しても繋がらなかった

→会社紹介、お役立ち資料等で認知を上げるナーチャリングを実施

理由:今じゃないリードだった(予算がない/すぐに導入できる状態じゃない)

→機能紹介、導入事例等、検討を醸成したり購入シグナルを察知するナーチャリングを実施

商談失注後のナーチャリング

■目的

再商談機会の創出

■内容

・商談失注から45日後、60日後、90日後にお役立ち資料やウェビナーの案内を配信

・クリックあったら営業にアラートを飛ばし、状況確認をする

まとめ

リードナーチャリングを実施することで、見込み客との関係性の構築や購買意欲の醸成、そして成約につながる可能性の高い顧客に育成することが可能となります。

BtoB企業の場合、取引がはじまるまで中長期で追いかけ見込み客との関係性を作っていくことが非常に重要です。リードナーチャリングを正しく実践し、企業にとって重要な資産である見込み客を最大限に活かしていきましょう。

マーケティング支援について

ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、ひとつながりのマーケティングフローを構築。マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。

Download

Service Plan

ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、

ひとつながりのマーケティングフローを構築。

マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。

サービスの詳細はこちらから