BtoBにおけるマーケティングファネルとは?各ファネルの定義と設定のメリット・デメリットを解説

目次

<このような方におすすめ>

- BtoBマーケティング活動で成果を生みだす再現性がない

- BtoBマーケティングファネルについて知りたい

- マーケティング活動のベストプラクティスを見出したい

BtoBマーケティングにおける、見込客の購買意欲には波があるため、適切なタイミングでアプローチする必要があります。

そこで有効な手段が、BtoBマーケティングファネルの設定です。

見込客の状態に応じてマーケティングファネルを定義することで、受注確度の高い見込客を創出するマーケティングフローの構築を実現できます。

本記事では、BtoBマーケティング支援で多数実績のあるワンマーケティングが、BtoBマーケティングにおけるファネルの定義と設定するメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。

※BtoBマーケティングに関する基礎知識から、BtoBマーケティングを推進するポイントまで、網羅的に記した最新記事もご用意しております。これからBtoBマーケティングに取り組みたいと考えている方は、ぜひご一読ください。

以下リンクよりお読みいただけます。

BtoBのマーケティングファネルとは

BtoBのマーケティングファネルは、見込客(リード)が製品やサービスを購買するまでのプロセスをフェーズ毎に表したものです。

図示すると、ファネル(漏斗)のような形で表現されることが多いです。

ファネル(漏斗)のように、見込客の購買プロセスが進むに伴い確度の高い有望見込客を絞り込むことが目的となっています。

▼ファネル関連の記事はこちら

「ファネル」の基礎を知る!マーケティング戦略に必要な知識と活用例

https://www.onemarketing.jp/contents/funnel-re/

BtoBにおけるマーケティングファネルの種類とファネル別に有効な施策

BtoBのマーケティングファネルには、着目する観点によってファネルの種類があります。

それぞれに有効な施策やポイントもありますので、併せてご紹介いたします。

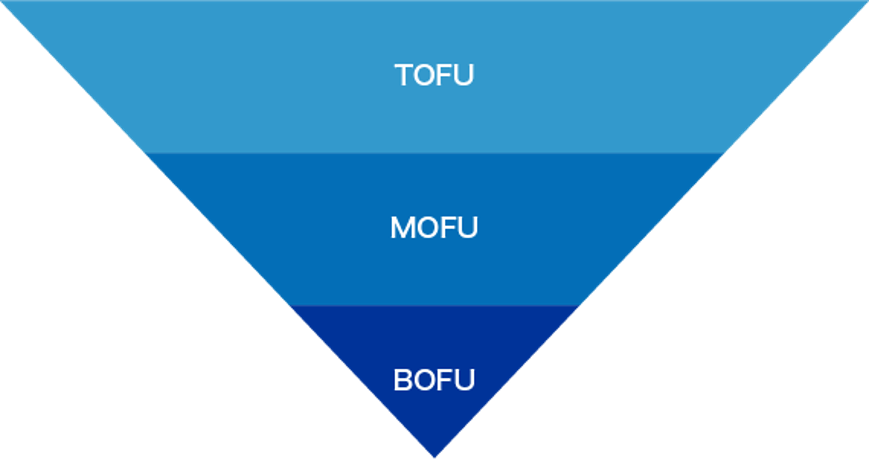

1. パーチェスファネルと有効な施策

パーチェスファネルとは、見込客が商品を認知し、購入するまでの一般的な心理変化の段階を示したものです。

「パーチェス(purchase)」が「購買」という意味を持つことから「購買ファネル」とも呼ばれています。パーチェスファネルはさらに3つの段階に分けられます。

TOFU(Top of the Funnel)

TOFUは、マーケティング対象の初期段階であり、自社の商品やサービスを知ってもらい、潜在顧客につなげるフェーズです。

潜在層へ興味を引くSNS発信やプレスリリース配信、DM配信できるコンテンツ作りなどを進めると良いでしょう。

MOFU(Middle of the Funnel)

MOFUは、商品に興味や関心を持っている「見込客」の段階です。

顧客の課題やメリットを伝える情報を発信し、理解を深化させていくフェーズです。

定期メルマガの配信やSNSのフォローなど継続的な接点づくりをしていくとよいでしょう。

BOFU(Bottom of the Funnel)

BOFUは、パーチェスファネルの最終フェーズで購買に最も近しい段階です。

購買意欲があり、製品やサービスの種類を比較検討している段階ですので、利用後に得られるメリットの訴求やアフターフォローを行っていく必要があります。

▼パーチェスフローの基礎知識|「ファネル」で表すマーケティングモデルについて解説

https://www.onemarketing.jp/contents/purchase-flow-re/

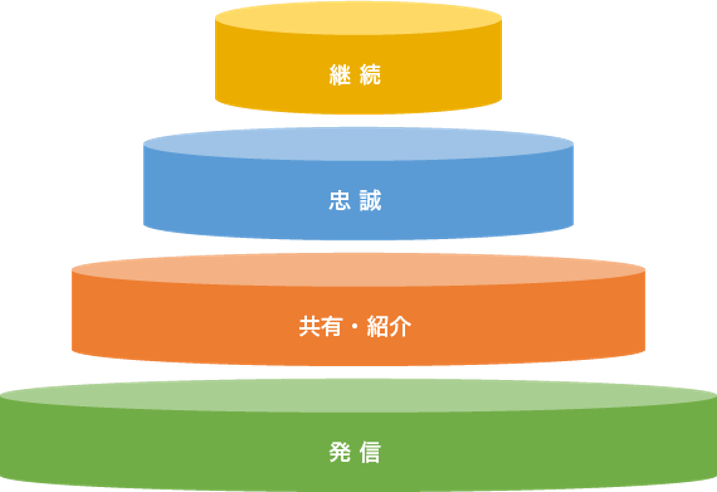

インフルエンスファネル

インフルエンスファネルは、見込客の購買後の行動に着目して図式化したものです。

インフルエンスファネルのゴールは、リピート購買後に「顧客が自発的に商品やサービスを情報発信してもらうこと」です。

インターネットやSNS普及に伴い、レビューや口コミが購買へ大きく影響を与えるようになりました。

そのため、顧客がどのようにしたら発信してくるかという心理を深く考えて、製品のメリット訴求、フォローをしていかなければなりません。

以降で、インフルエンスファネルの4つのフェーズについて解説します。

継続

顧客の製品に対する満足度を高めてリピート購買するように促す働きかけをします。

購買した顧客へのキャンペーンや、手厚いアフターフォローを通じて既存顧客の維持と継続的な購買・利用を促進していくことが重要です。

忠誠

長期やリピート利用によるメリットを訴求し、顧客との繋がりを強めファン化を促します。

並行して、製品やサービスのブランド価値を高めて利用理由を増やすことで、信頼が獲得/醸成され、結果としてLTVが高まります。

共有・紹介

前述した通り、ファン化した顧客がレビューや口コミをすることで、製品やサービスの広告塔となります。

これらのレビューや口コミを通じて潜在層の購買促進も見込めます。

発信

顧客の口コミやレビューを発信がなされるようになれば、コストをかけず情報を広め、新たな顧客獲得を目指すことができます。

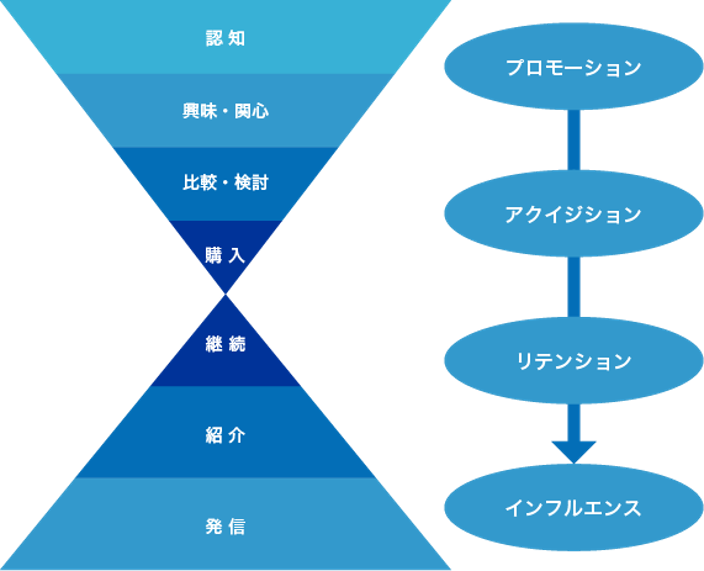

3. ダブルファネル

最後にご紹介するファネルはダブルファネルです。

ダブルファネルは、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたファネルで、顧客行動を多面的に分析することができます。

以降、ダブルファネルの4フェーズについてご説明いたします。

プロモーションフェーズ

商品やサービスを知ってもらい、顧客との接触度を高める段階です。パーチェスファネルのTOFU(Top of the Funnel)部分にあたります。

アクイジションフェーズ

見込み客をリスト化し、情報発信やアプローチなど売り込みを行う段階です。パーチェスファネルのMOFU(Middle of the Funnel)やBOFU(Bottom of the Funnel)にあたります。

リテンションフェーズ

リピート購入やクロスセル、アップセルへとつなげ、客単価を高めていく段階です。インフルエンスファネルの継続や忠誠部分になります。

インフルエンスフェーズ

ファン化した顧客に商品の口コミや紹介をしてもらう段階です。インフルエンスファネルの共有・紹介や発信の部分になります。

マーケティングファネルとバイヤージャーニーとの違い

マーケティングファネルとバイヤージャーニーの顧客の購買プロセスを可視化しているという点で共通点があるため、よく混同される場合があります。

しかし、双方には明確な違いがあります。

マーケティングファネルは、顧客の行動や数がどのように推移するかを表したものに対して、バイヤージャーニーは段階毎にどのような心理/行動であるかに重点を置いています。

バイヤージャーニーは購買プロセスを詳細化したものですので、フェーズ毎の実施すべき施策を洗い出す際などに利用します。

一方、マーケティングファネルは購買プロセスのフローを簡潔に把握するときなどに利用されます。

BtoBマーケティングの現場ではこの二つを組み合わせて、顧客の購買プロセスを多面的に分析する場合が多いです。

分業体制におけるマーケティングファネルの細分化と各ファネルの定義

BtoBビジネスでは購買期間が長いため、マーケティング部門と営業部門が分業体制をとり、効率的な受注活動を行っていく必要があります。

部門間連携していく中で、共通認識をもつことは非常に重要です。

そこで、顧客の状態について細かく定義していく必要があります。

双方の部門で腹落ちするまで定義について話しましょう。受注活動を通して、改善を繰り返しベストプラクティスを見出していきます。

以降では、細分化したマーケティングファネルの定義についてご紹介いたします。

1. MAL(Marketing Accepted Lead)

MALは、獲得したリードから競合や対象外業種など自社のターゲットになりうるリードを除いた、マーケティング担当が見込客とするリードのことです。

2.MQL(Marketing Qualified Lead)

マーケティング部門が継続して接点を持ち続け、購買意欲を醸成すべきと判断したリードのことです。

リードのアクションやアクションに連動したスコアにより、判断する場合が多いです。

3. TAL(Teleprospecting Accepted Lead)

インサイドセールスがマーケティング部門から引き継いだリードのことです。インサイドセールスが継続フォローするかを判断するフェーズのリードです。

4. TQL(Teleprospecting Qualified Lead)

TQLは、インサイドセールスが継続接点を持ち続け、フィールドセールスへ引き継ぐように働きかけるリードのことです。

5. SAL(Sales Accepted Lead)

営業はマーケティングあるいは、インサイドセールスから受け取るリードのことです。営業が継続フォローするかを判断するフェーズのリードです。

6. SQL(Sales Qualified Lead)

SQLは、日々の営業活動によって発生した案件、または見込客のことを指します。

電話やメール等を用いて営業活動を行うインサイドセールスが、営業部やフィールドセールスへ対応を引き継いだ方がよいと判断した案件もSQLに含まれます。

7. 商談(Opportunity)

リードが自社のサービスや製品に関心があり、創出された商談です。

複数回の商談を繰り返して受注に至る場合があります。勿論ですが、商談の結果によっては失注する可能性もあります。

そのため、商談前にしっかり顧客情報を整理しニーズを適切に見極めておく必要があります。

8. 受注(Ordered)

顧客の理解を得られて受注したフェーズです。

受注後はカスタマーサクセスや営業によるフォローを丁寧に行っていくことで、リピートの機会を創出し、LTV向上を見込むことができます。

BtoBにおけるマーケティングファネルを設定する必要性とメリット

各ファネルの定義とファネルの創出段階についてご説明いたしました。

以降では、BtoBにおけるマーケティングファネルを設定する必要性とメリットについてご紹介いたします。

1. 現状把握ができる

マーケティングファネルは見込客の行動や数の流れのことです。

そのため、どのファネルがどのくらい変化したかを知ることで、マーケティング活動がうまく機能しているかを判断することができます。

ファネルの各フェーズの見込客数の推移を調査し現状を把握していくことで、マーケティング活動のベストプラクティスを見つけていくことができます。

2. バイヤージャーニーと活用することで、購買プロセスのボトルネックを可視化し、対策できる

前述した通り、マーケティングファネルはバイヤージャーニーとともに活用することで、見込客の購買プロセスを可視化することができます。

マーケティングファネルでは、ファネルの行動や数の流れを把握することができます。

購買プロセスにおいて、この流れが滞っているファネル部分はボトルネックといえるでしょう。

ボトルネックが特定できたら、バイヤージャーニーを用いて想定されるフェーズ毎の顧客の心理状態や講じるべき施策を見出すことができます。

このように、マーケティングファネルはバイヤージャーニーと活用することで、見込客の購買プロセスのボトルネックを可視化し、対策を講じることができます。

マーケティングファネルの設定にはデメリットもある?

ここまでの話だと、マーケティングファネルの設定することは良いこと尽くめのように思えますが、デメリットもあります。

マーケティングファネルを設定するデメリットには、主に以下の2点があります。

- ビジネスモデルや市場によってオリジナルのマーケティングファネルを作成する必要がある

- 再現性のあるマーケティングファネルを見出すまで期間を要する

以降で、それぞれのデメリットについて解説いたします。

1. ビジネスモデルや市場によってオリジナルのマーケティングファネルを作成する必要がある

マーケティングファネルは、大枠の定義はありますがそれをどう捉えるかについては、その企業の ビジネスモデルや市場に大きく左右されます。

MQLはマーケティング部門が継続して接点を持ち続け、購買意欲を醸成すべきと判断したリードであるとご紹介しましたが、これもその企業により判断は変わります。

とてもニッチな製品やサービスを展開している企業であれば、見込客の集客が非常に困難です。

そのため、見込客になり得る企業やリードが自社Webサイトへ来訪、あるいはホワイトペーパーのダウンロードをした時点でMQLと判断するのも手でしょう。

一方、ブランド力が高く、集客力の高い企業やその業界とTOPシェアする企業であれば、複数のホワイトペーパーのダウンロードやセミナーの参加を基にMQLと判断するのもよいかもしれません。

このように、一マーケティングファネルといっても、 ビジネスモデルや市場、企業規模などによって条件や定義が変わってしまいます。

そのため、マーケティング活動の中で、自社に合ったオリジナルのマーケティングファネルを突き詰めていく必要があります。

2. 再現性のあるマーケティングファネルを見出すまで期間を要する

BtoBの購買期間は長いという特徴があります。

そのため、マーケティングファネルを定義して購買プロセスへ落とし込み運用を開始しても、実際の顧客情報とマッチするのに時間を要します。

また、購買関与者が多いため、購買担当者の意思だけでなく社内稟議などを通して関係者の賛同を得る必要があります。

そのため、状況によっては購買プロセスの境界線が不明瞭になり、マーケティングファネルが曖昧になるといった状況に陥ることがあります。

そのような状況を脱するためにも、部門間の連携は必須となります。

マーケティング部門だけで完結せず、営業部門からの顧客データをマーケティングファネルの改善に利用していきましょう。

これらの部門間連携なども含めて、 再現性のあるマーケティングファネルを見出すまでには期間を要するといえます。

マーケティングファネルの分析におすすめツール

マーケティングファネルは設定して終わりではありません。

運用していく中で受注に繋がった顧客の情報から、マーケティングファネルを見直して最適化していく必要があります。

そのためには、マーケティング部門と営業部門の連携は重要ですが、それ以前にファネルを定量的に評価できる仕組みづくりが不可欠です。

以降では、マーケティングファネルの分析におすすめツールについてご紹介いたします。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

最初にご紹介するツールは、MA(マーケティングオートメーション)ツールです。

MAは、各種マーケティング活動の自動化や費用対効果を測るのに有効なツールです。

機能の中には、施策単位での顧客管理や、状態毎にステージ(フェーズ)の設定、スコアリングなどによる顧客育成機能などを備えています。

マーケティングファネルの設定だけでなく、リードの属性や行動データからスコアを付与し、累積スコアを基に自動でファネル管理することも可能です。

マーケティング活動では、膨大のリードの中から限られた有望見込客を発掘・育成し、受注活動へ繋げていく必要があります。

そのため、いまやMAはBtoBのマーケティングファネル管理にとって不可欠であり、最重要ツールといえます。

▼MA選びのポイントは以下をご参考ください。

MA選定のコツ4選!成果を上げるツール選びのポイントを徹底解説

https://www.onemarketing.jp/contents/points-of-choicing-ma/

CRM(Customer Relationship Management)ツール

次に、CRM(Customer Relationship Management)ツールです。

CRMツールは、顧客名や企業名、電話番号といった顧客情報を一元管理し、それらを営業活動に活用できる各種機能を備えているツールです。

過去の商談や顧客状況を把握することができ、顧客との関係性を管理するのにうってつけのツールです。

顧客データをファネルの各フェーズで分類/抽出することができるため、ターゲティングマーケティングにも活用できます。

MAのように、施策単位で顧客を管理することができない点や、行動にスコアを付与できない点などがデメリットといえます。

SFA(Sales Force Automation)ツール

最後に、SFA(Sales Force Automation)ツールです。

SFAは、よくCRMと混同される場合がありますが、SFAは顧客管理機能に加えて、営業分析や売上げ予測、チームメンバーの活動状況の共有等もできます。

そのため、SFAはCRMと比べて、より営業活動の実務支援に特化したツールといえます。

勿論、マーケティングファネルの管理もできますが、CRM同様に施策単位での顧客管理はできません。

しかし、SFAもCRMもMAと連携することでこの問題は解消することができます。

開発をすることで、どのツールでも連携をすることは概ね可能ですが、開発には膨大な費用と期間を要します。

そのため、これらのツールを導入する際にはツール間連携を見据えて、相性の良いツール選びをする必要があります。

まとめ

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

当記事では、BtoBのマーケティングファネルについて解説いたしました。

見込客の状態に応じてマーケティングファネルを定義することで、受注確度の高い見込客を創出するマーケティングフローの構築を実現できます。

貴社のマーケティング活動の中でもぜひご検討ください。

当記事についてわからない点や、マーケティングに関するご相談などございましたら。お気軽にお問合せください。

マーケティングやMAに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

【支援実績】

その他、支援実績多数。

支援事例ページはこちら

https://www.onemarketing.jp/casestudy/

最新記事のご案内

BtoBマーケティングに関する基礎知識から、BtoBマーケティングを推進するポイントまで、網羅的に記した最新記事もご用意しております。

これからBtoBマーケティングに取り組みたいと考えている方は、ぜひご一読ください。

以下リンクよりお読みいただけます。

Download

Service Plan

ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、

ひとつながりのマーケティングフローを構築。

マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。

サービスの詳細はこちらから